問題点を洗い出す

『ブレインストーミングという手法を活用し、問題点を幅広く洗い出す』

問題点を洗い出す際には、いくつかの方法があるが、ブレインストーミングが非常に効果的な手法の一つ。

ブレインストーミングとは、創造的なアイデアや解決策を集めるためのグループ活動の手法で、参加者が自由にアイデアを出し合い、批判や制約を排除して新しい視点や発想を生み出す手法だが、問題点を洗い出す際にも活用できる手法。

目に見えている問題は、1つかもしれないが、他にも多くの問題が隠れている可能性がある。

なので、幅広く抜け漏れなく問題点を洗い出す必要があり、そういう意味でブレインストーミングという手法が活用できる。

ブレインストーミングで、問題点を洗い出す際のポイント

- 多種多様な参加者を集める:参加者を集め、自由な発言の場を作る。

参加者は専門家や関係者だけでなく、様々なバックグラウンドや視点を持つ人々を含めると幅広く問題点を洗い出すことができる。 - 問題の定義や目標を明確する:何をしたいのか、どのような結果を得たいのかを明確にすることで、ブレインストーミングの方向性を明確にする。

- 自由に発言してもらう:ブレインストーミングでは、参加者がとにかく自由に問題点を発言することがポイントになる。

どんなに小さな問題点でも歓迎し、他の参加者からの批判や評価をしてはいけない。

自由な発言環境を作り出すことで、とにかく問題点を洗い出す。 - 量を重視する:ブレインストーミングでは、問題点の量を重視する。

多くの問題点を出すことで、幅広い視点の問題点を洗い出すことができる。

質よりも、まずは多くの問題点を出すことに焦点を当てる。 - 連想や関連性で広げる:ブレインストーミングでは、一つの問題点から連想や関連性を広げることも重要。

他の参加者の意見を刺激にして、新たな気づきを生み出すことができる。 - 制約を排除する:ブレインストーミングでは、制約や批判を排除する必要性がある。

参加者が自由に発言することができないと、問題点を幅広く洗い出すことはできない。

制約や制限にとらわれずに発言することで、幅広く問題点を洗い出すことができる。

これらのポイントを意識し、ブレインストーミングという手法を活用し、問題点を幅広く洗い出す。

問題点を整理する

『洗い出したたくさんの問題点はグルーピングし、MECEに整理する』

- グルーピングする:まずは、関連する問題をまとめることから始める。

似たような問題があったり、従属関係にある問題であったり、同じような問題を塊として同じグループに分類していく。

グルーピングすることで、多くの問題点を効果的に整理し、全体像が把握しやすくなる。 - 抜け漏れなく整理する(MECEに整理する):グルーピングすることで、ある程度見やすくなり、全体像が把握しやすくなったと思うが、ひょっとしたら大事な問題が漏れている可能性もある。

なので、問題点を抜け漏れなく網羅的に整理する必要がある。

その際の考え方が、MECEという考え方だ。

MECEとは、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustiveの略で、「抜け漏れなく・ダブりなく」という意味合いになる。

つまり、問題点を整理する際は、抜け漏れなく・ダブりなく、網羅的に整理されている状態を目指す。

MECEに整理されたものは、問題点の抜け漏れもなく、網羅的に整理されているので、論理的にも客観的にも分かりやすい。 - MECEに整理するときの簡単なやり方:

- プロセスに沿って整理する:プロセスに沿って整理していくと、MECEに整理しやすい。

例えば、製品販売の問題点を整理する場合、顧客の手元に届くまでのプロセスを明確にした上で、そのプロセスに沿って、グルーピングした問題点をプロットしてみる。

すると、あるプロセスには問題点がたくさんプロットされるが、あるプロセスには問題点がプロットされるものがない、、、というような気づきがある。

つまり、抜け漏れがあるかもしれないということ。

抜け漏れがあることに気づくことができれば、そのプロセスについて、もう少し問題点を検討することができる。 - 既存のフレームワークを用いる方法:3Cや4Pなど、すでにMECEになっているフレームを活用すると、簡単にMECEに整理できる。

例えば、3Cというフレームを活用すると、顧客(Customers)、競合(Competitors)、自社(Company)という切り口で、MECEに整理できる。

また、4Pなど、他にも様々なフレームがあるので、整理したい内容によって、適切なものを選択すると簡単にMECEに整理できる。

MECEに整理することで、抜け漏れや、ダブりに気づくことができる。

- プロセスに沿って整理する:プロセスに沿って整理していくと、MECEに整理しやすい。

課題を見いだす

「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」を繰り返し、深掘りすることで、問題の根本にある課題が見えてくる

- 「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」を繰り返す:深く深く、深掘りしていくことで、問題の背景や要因を見いだしていく。そうすることで、問題の根本にある要因が見えてくる。

- 事例:例えば、「体重増加」という問題があった場合で考えてみる。

「なぜ?」体重が増加したのか?

⇒ 1食あたりの食事量が多く食べ過ぎてしまう

さらに深掘りしていく

「ナゼ?」食べすぎてしまうのか?

⇒ ストレスがあるから

もっと深掘りしていく

「何故?」ストレスがあるのか?

⇒ 連日残業で疲れているから

もっともっと深掘りしていく

「Naze?」連日残業してるのか?

⇒ 全ての業務を自分1人でやっているから、、、

、、、という感じで、何度も何度も「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」と考え、深掘りしていく。

そうすることで、問題の根本にある要因が見えてくる。

課題を整理する

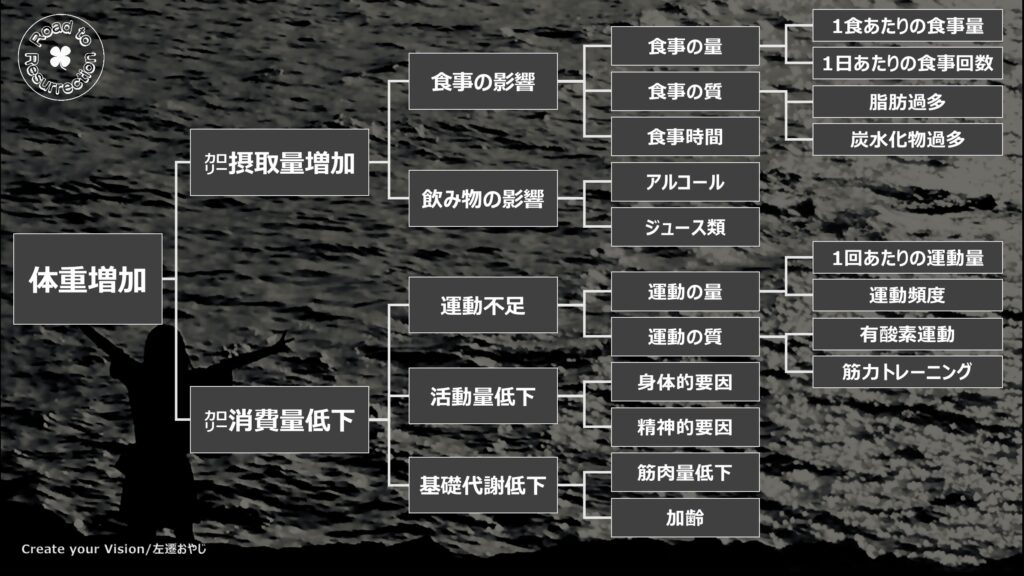

『課題をロジックツリーで整理する』

- ロジックツリーで整理する:「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」と深掘りしていくと、さまざまな要因が見えてくるが、、、それをロジックツリーで整理する。

「体重増加」という問題をロジックツリーで整理すると、、、こんな感じ👇

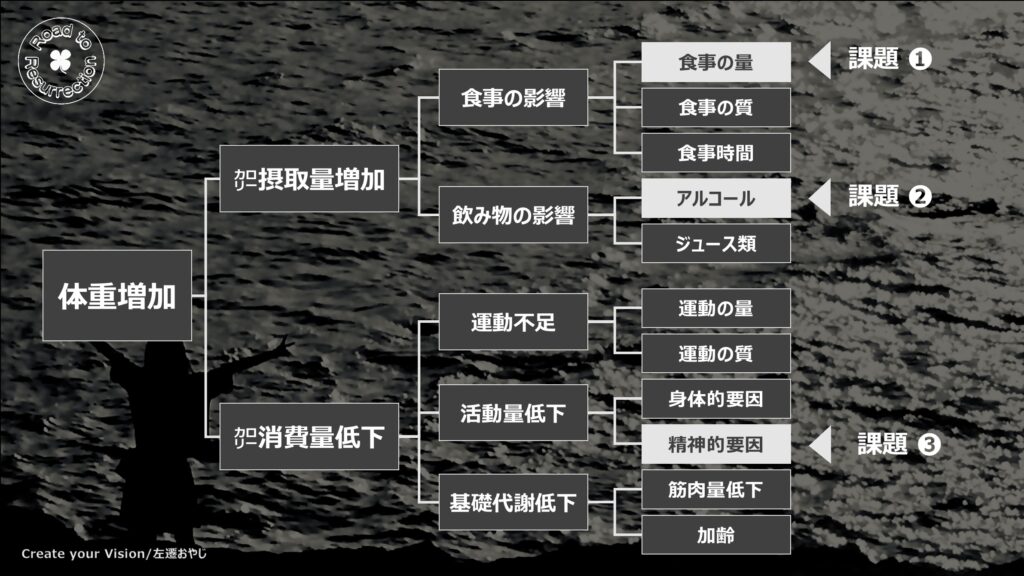

根本にある課題を明確にする

『影響度と重要度から、根本にある課題を明確にしていく』

- 影響度と重要度から、根本にある課題を特定していく:

- ツリーの全体像を確認する:

まず、ロジックツリー全体を見て、各要因や関連性を把握する。

これにより、全体の構造や重要なポイントが見えてくる。 - 上位の要因を分析する:

次に、ロジックツリーの上位に位置する要因に注目し、それぞれの要素に対して深く考える。

その問題に対して、どの要因の影響が大きいか?深く考える。 - 下位の要因との関連性を考える:

例えば、上位(カロリー接種)の要因から、下位の要因に辿っていきながら、各要因の関連性を考えてみる。

上位の要因に大きく影響を及ぼしている下位の要因は、食事の影響か?飲み物の影響か?

また、食事の影響であれば、食事の量が問題なのか?食事の質的に脂質の摂取が多いのか?

、、、深く考えていく。

すると、どの要因が体重増加に影響を与えているのか、見えてくるはず。 - 影響度や重要度を評価する:

ある程度、どの要因が体重増加に影響を及ぼしているか、見えてきたと思うが、、、

その要因は1つとは限らないはず。

そこで、影響度と重要度の軸で、優先順位をつけて3つくらいに絞り込んでいく。

- ツリーの全体像を確認する:

対応策を考える

『なぜ?ナゼ?何故?Naze?Why?としっかり深掘りし、根本要因である課題を明確にすることができれば、ほぼその裏返しが効果的な対応策となっている』

- 深掘りした根本課題の裏返しが対応策:

実は、、、問題を「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」と深掘りしていくことで、根本の要因がかなり具体的に明確化されていると思うので、ほぼその裏返しが対応策になってくる。

しかし、問題の深掘りが不十分な状態だと、、、

漠然とした対応策しか見いだせず、見いだされた対応策も効果的なものでない。 - 事例:

例えば、、、

体重増加の問題を例にすると、

問題の深掘りが不十分で、「摂取カロリーが多い」というところまでしか深堀りできていないと、その裏返しの対応策は、「摂取カロリーを控える」という対応策になってしまい、、、何をすればいいのかさっぱりわからない。

しかし、「1回の食事量が多い」とか、「アルコールを量が多い」など、しっかり深掘りできていていると、単純にその裏返しで「1回の食事量を減らす」や「アルコールの量を減らす」といった対応策になったとしても、、、何をすればいいのか明確で、具体的な対応策になってくる。

なので、、、

対応策を考える上でも、「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」と深掘りし、根本要因である課題を明確にすることが極めて重要になってくる。

つまり、、、

問題点を「なぜ?」「ナゼ?」「何故?」「Naze?」「Why?」と深掘りし、根本要因である課題を明確にすることができれば、ほぼその裏返しが効果的な対応策となってくる。